지금과는 다른 시대였다. 그 때는 인터넷이 없고, 스마트폰이 없고, 유튜브가 없었다. 음악은 바이닐로 듣는 게 기본이었다. 물론 누군가는 라디오로 듣기도 했지만 음악 마니아라면 LP와 턴테이블을 끼고 살았다. LP는 단순히 바이닐 음반을 끼워놓는 보관함이 아니었다. LP는 노랫말과 음악인들의 이름을 확인하는 자료였다. 음반과 음악인의 정서와 메시지를 시각적으로 표현하고 체험하는 캔버스였다. 바이닐 음반의 표지와 속지는 그만큼 크고 넓었다. 지금처럼 손가락 한 마디 크기밖에 안되는 썸네일은 상상도 못하는 시대였다. 게다가 1960년대부터 영국에서는 수많은 음악인들이 활동하며 음반을 내놓았고, 그 중에는 시대를 풍미하는 명반들이 줄을 이었다.

물론 힙노시스가 처음부터 그 음반을 다 디자인 했을 리는 만무하다. 스튜디오 운영이 빠듯했던 힙노시스는 누드 잡지의 사진 촬영을 하기도 하고, 영국항공 기내 잡지 이미지를 디자인하기도 했다. 하루에 14시간씩 일하는 날이 드물지 않았다. 일주일에 7일을 일하는 노력을 거치며 회사가 성장하고 수많은 작업을 하게 되었다. 그 유명한 핑크 플로이드의 음반 뿐 아니라, 레드 제플린의 [House Of The Holy]를 1973년에 디자인한 힙노시스는 다 거명할 수 없을 정도로 빼어난 음반 디자인 작업들을 계속 내놓으며 음악 팬들에게 사랑받는 디자인 스튜디오가 되었다.

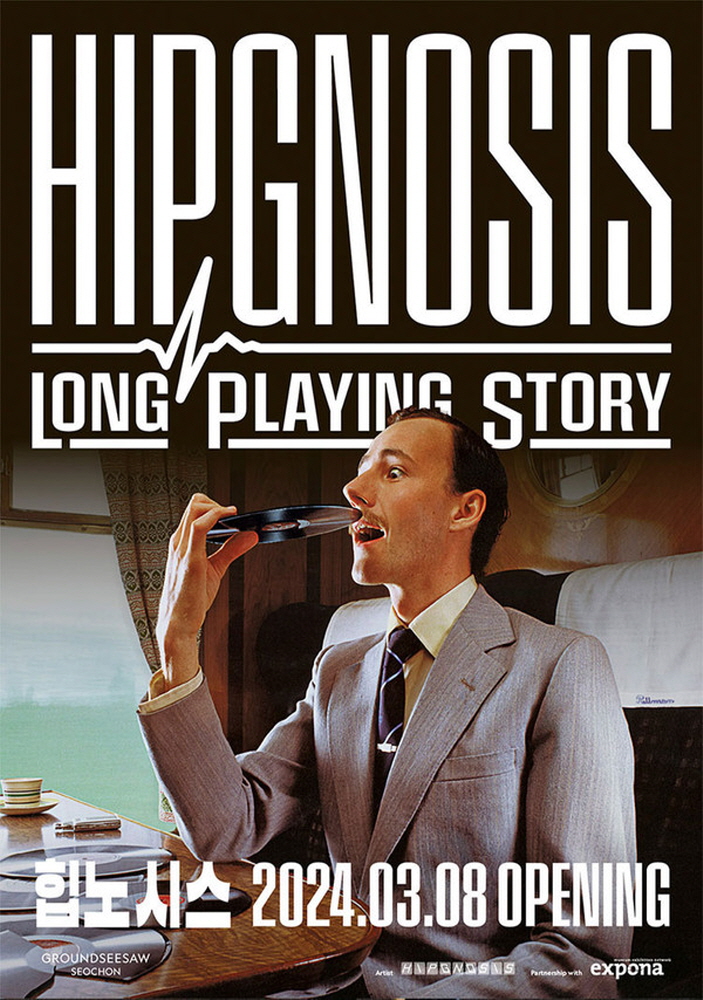

서울 서촌 그라운드 시소에서 3월 8일부터 8월 31일까지 열리는 ‘힙노시스 : 롱 플레잉 스토리’는 그 작업 중 일부를 확인할 수 있는 전시다. 그라운드 시소의 2층부터 4층까지 이어지는 전시에서 폴 메카트니, 핑크 플로이드, 레드 제플린, 피터 가브리엘 등을 중심으로 한 힙노시스의 대표적인 음반 디자인 작업을 만날 수 있다. 1960~80년대 영미권 음악을 사랑했던 음악 마니아라면 수없이 보고 들었을 음반 디자인을 볼 수 있다는 사실만으로 설레는 전시다. 이번 전시에서는 음반 표지 디자인뿐만 아니라 이들이 어떻게 작업을 했는지 보여주는 자료와 디자이너 오브리 파월의 인터뷰를 비롯한 기록들이 함께 펼쳐진다.

이들의 신조는 좋은 디자인은 언제나 사람들의 관심을 끈다는 것. 힙노시스 스튜디오에서는 수많은 이들이 만나고 머리를 맞대며 새롭고 파격적이며 아름다운 결과물을 내놓았다. 오드리 파월은 “완벽함을 향한 열망이 없었다면, 그런 종류의 자존심 싸움이 없었다면, 우리는 결국 우리가 갖게 된 작품을 얻지 못했을 것”이라고 설명한다. 지금은 포토샵을 비롯한 다양한 프로그램을 통해 빠르게 디자인 할 수 있지만, 디지털 툴을 사용하지 않고 직접 촬영하고 인화한 뒤 오리고 붙인 수고가 어느 정도였는지 예상하기는 어렵지 않다. 이들이 한 작업당 3주~6주 걸려 내놓은 결과물은 디자이너들이 고투한 산물이며, 음악가들과 제작사의 경합을 통해 완성한 작업물이다.

사실 이번 전시는 오드리 파월이 내놓은 책 ‘바이닐. 앨범. 커버. 아트’에서 이미 보여주었던 내용의 일부이다. 그라운드 시소는 책만큼 방대한 내용을 선보일 수 있는 공간이 아니다. 5월에는 영화 ‘힙노시스 : LP 커버의 전설’이 개봉하기도 한다는데, 더 구체적인 이야기와 작업물을 확인하고 싶다면 책을 읽는 게 훨씬 낫다. 대신 전시에는 책보다 크고 선명한 이미지를 만나는 경험을 할 수 있을 뿐 아니라, 자신의 경험을 기록하고 전시할 수 있는 즐거움이 있다.

흥미로운 점은 이 전시를 보러 오는 이들이 적지 않고, 그들 중 다수가 20대로 보인다는 사실이다. 레드 제플린이나 핑크 플로이드를 들으며 자라기는커녕, 이들의 음반을 들어봤을 가능성이 낮은 이들이 이 전시를 찾는 이유는 뭘까. 대림미술관을 비롯한 서촌의 미술관을 자주 찾기 때문일까. 아니면 홍보와 프로모션 때문일까. 요즘 전시에 대한 관심이 높아진 흐름이 이 전시로 이어진 것일까. 그렇다면 이 전시를 본 이들은 레드 제플린이나 핑크 플로이드를 찾아 들을까.

70~80년대에 청소년/청년기를 보낸 이들과 지금의 청소년/청년들이 그 시절의 결과물을 대하는 태도는 다르다. 전자에게는 추억이지만 후자에게는 새로운 체험이다. 전자는 자신이 젊었던 날들의 기억을 떠올리지만, 후자는 새로운 기억을 만든다. 그 시대 새로웠던 결과물이 지금의 세대에게는 과거의 힙을 만남으로써 힙 체험의 데이터베이스를 채우는 역할을 한다. 그리고 그 중 누군가는 새로운 취미를 시작하게 될 것이다.

힙노시스의 작업은 음반 커버 아트가 예술의 영역으로 격상하고, 음악가가 예술가로 존중받는데 기여했다. 이들의 발상과 도전정신이 수많은 음악가와 디자이너, 음악팬을 자극했음은 물론이다. 그렇다면 지금 한국의 대중음악계에도 이처럼 전복적인 음반 커버 작업이 이어지고 있을까. 음악인과 제작사 중에 이만큼 도전적인 작업을 즐기는 이들은 얼마나 될까. 한대수의 초기 음반 디자인을 비롯한 한국 음반 커버 작업의 유구한 역사를 다시 떠올려본다.